Dopo l’Unità d’Italia, la Sicilia era ancora divisa in feudi. Il governo di Giolitti tentò di abbattere definitivamente il sistema feudale e sconfiggere il diffuso analfabetismo dell’isola con una serie di riforme, abbandonate a seguito delle pressioni della mafia e del “Partito conservatore dei Cappeddi”, di cui facevano parte tutti i baroni e gli aristocratici siciliani.In seguito scoppiò la prima guerra mondiale e il governo promise che se la guerra fosse stata vinta avrebbe approvato la riforma agraria. Ma dopo la guerra la legge fu ritirata e della riforma agraria non se ne fece più niente.

Tra la fine del 1918 e l’estate del 1919 nell’intera Italia meridionale scoppiarono violenti scioperi per via della mancata promessa della riforma agraria; in seguito gli scioperi furono sedati e i partecipanti furono schedati come “mafiosi”. Con l’avvento del regime fascista, venne inviato in Sicilia in veste di prefetto con poteri speciali Cesare Mori che fece arrestare moltissimi mafiosi e briganti che infestavano i feudi e le città. Nei feudi di notevole dimensione vi era il primo campiere, il quale era responsabile della custodia dei magazzini, ed aveva affidata la direzione generale del feudo. Sotto di lui i campieri, che erano i veri guardiani del latifondo, ma erano pure incaricati della sorveglianza di qualunque lavoro speciale che veniva eseguito dai bifolchi, dai giornalieri o dai contadini fittavoli e mezzadri, come pure dell’alta sorveglianza del bestiame, e in genere di curare l’esecuzione di qualunque ordine padronale. Essi andavano sempre armati di fucile, e giravano la tenuta a cavallo. I campieri di Sicilia erano di due tipi: il primo era quello dell’umo violento, risoluto, dell’aspetto minaccioso e poco rassicurante; il secondo più docile e laborioso, dall’aspetto più contadinesco, e che aveva mansioni più strettamente agricole. Tra il 1942 e il 1943 i mafiosi e i grandi latifondisti si distaccarono dal regime fascista perché Mussolini aveva intenzione di liquidare il sistema del latifondo (Questo portò a facilitare lo sbarco degli Alleati in Sicilia del 1943). Infine il latifondo subisce un irreversibile declino, che lo porterà alla fine, nel 1950, quando viene finalmente approvata la riforma agraria secondo cui non si possono più possedere appezzamenti superiori ai 300 ettari di terra. Con l’abolizione del latifondo scompare la figura del campiere. Riforma agraria del 1950, Piano Marshall e Cassa del Mezzogiorno a parte, dal 1951 al 1960 oltre due milioni di persone abbandono il Mezzogiorno per trasferirsi nelle città del nord o all’estero. Ernesto Olivero, intervistato da Michele Astori, ci aiuta a capire l’impatto dei movimenti migratori sulle città e sulle vite degli italiani che hanno raggiunto il nord negli anni ‘50:“Si viaggia a bordo del treno del sole, il simbolo di quei viaggi che hanno unito il nord al sud dell’Italia.Si parte dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Campania; il Sud diventa il serbatoio di manodopera per il triangolo industriale. Gli effetti sono immediati: le campagne si spopolano e le città si riempiono con evidenti problemi di sovraffollamento e insufficienza dei servizi. Si parte con in tasca l’indirizzo di un compaesano che può ospitarti in attesa di trovare un lavoro. Si vive in pensioni, in locande, a volte in soffitte e l’integrazione non è facile. Spesso i meridionali sono guardati con diffidenza e ci vorrà del tempo perché l’integrazione avvenga”.

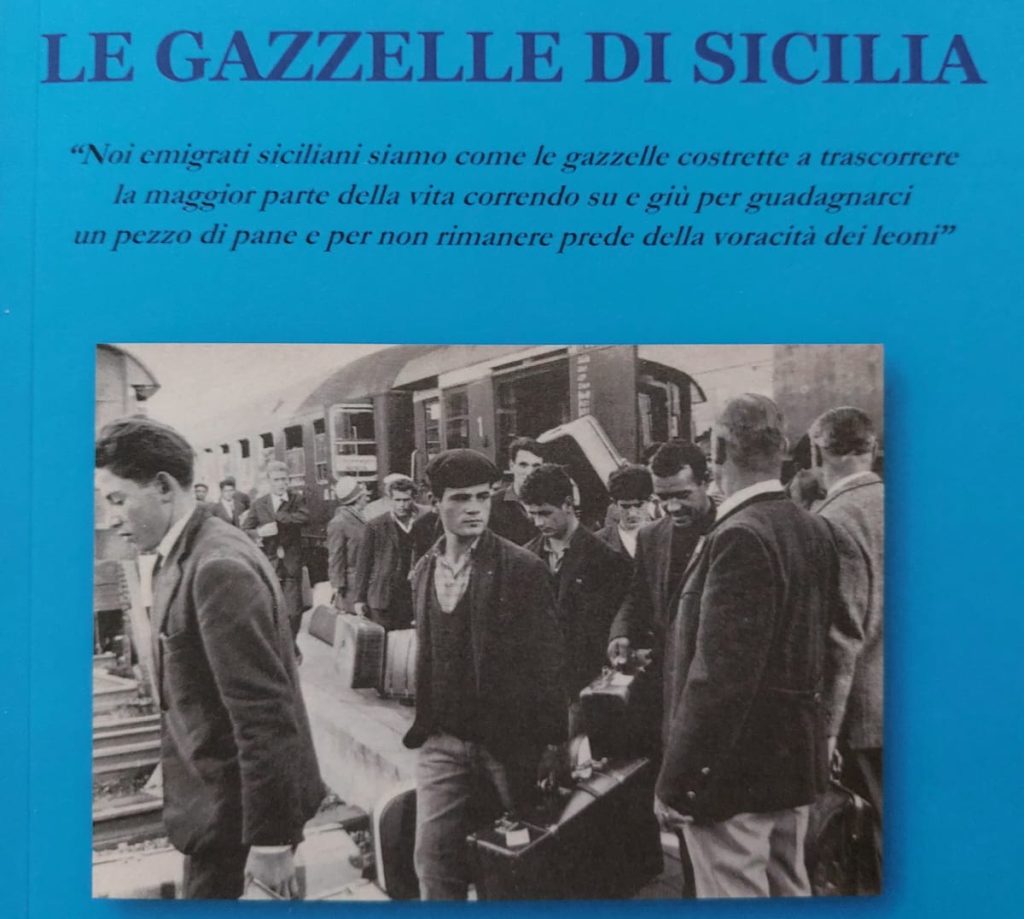

Invero, l’aspetto più significativo degli anni ’50, dal punto di vista socio-economico, fu il grande movimento migratorio che spostò masse rurali, soprattutto meridionali, “con valigie di cartone”, alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, verso le regioni più industrializzate del Settentrione o verso Paesi esteri. Dal ‘Foglio di Sicilia’ si legge: “Nelle città e nelle are urbane l’arrivo degli emigrati creò nuovi bisogni e problemi sociali. Gli immigrati dovettero affrontare le difficoltà dell’inserimento in città sconosciute, in alloggi con scarse comodità, in ambienti spesso ostili per pregiudizi e incomprensione verso i nuovi arrivati. In molti casi si verificò uno sfruttamento selvaggio degli immigrati, costretti a vivere in baracche, cantine, solai, senza nessuna assistenza, senza difese nei confronti di quanti spesso approfittavano delle loro condizioni di bisogno”. Ci furono spinte di carattere politico a ispirare quelle scelte? Ci furono limiti nella visione di lungo periodo a fronte di un’economia che andava necessariamente verso il potenziamento del settore della trasformazione e dei servizi? Ci furono errori di valutazione sulla tendenza dell’economia, non solo dell’economia in generale, ma dell’economia agraria? Il carattere interrogativo della ricerca “non pregiudica l’intenzione di offrire un contributo alla comprensione e all’approfondimento di quel particolare aspetto della storia del Mezzogiorno che è costituito dall’intreccio, assai oscuro e ricco di suggestioni interpretative, dei rapporti tra mafia e potere in una società arretrata, ma dotata, a suo modo, di particolari forme di accesso ad una difficile modernità”. Ne consegue che la persistenza di questo intreccio a fini di potere e di arricchimento economico ha rappresentato un fattore di resistenza alla modernizzazione della Sicilia in età liberale. Infatti, nel corso della storia isolana il rapporto tra brigantaggio, società e classi dominanti e dirigenti ha avuto un carattere organico e permanente. Per essere più precisi, alcune manifestazioni del cosiddetto banditismo, in alcuni contesti sociali e territoriali, si sono mostrate profondamente intrecciate con le vicende del potere isolano, presentando peculiarità specifiche che ne rendono dubbio il semplice inserimento in tale categoria criminologica. Da qui, il romanzo “Le Gazzelle di Sicilia” di Alessandro Geraci, dove tutto è finto e niente è falso.

“Le gazzelle di Sicilia”, l’ultima opera del professor Alessandro Geraci, è un romanzo intenso che affronta il tema dell’emigrazione siciliana nell’Italia del dopoguerra negli ’50 e ’60, attraverso interventi politici (Piano Marshall, Riforma agraria, Cassa del Mezzogiorno) si assiste ad un grande sforzo dello Stato finalizzato a cambiare l’assetto socio-economico dell’Italia.E’ il periodo della scomparsa del feudo, del boom economico, e dell’intensificarsi del fenomeno dell’emigrazione specie nella Sicilia. Al centro della narrazione troviamo la famiglia di Matteo, giovane manovale costretto a lasciare la propria terra per cercare fortuna al nord o all’estero, dopo che le speranze accese dalla riforma agraria si rivelano vane per molti braccianti: Matteo, protagonista del romanzo e figlio di un “campiere”, nell’estremo tentativo di evitare la fuga dalla sua terra, si muoverà, alla ricerca di un lavoro, in ambienti dove avrà la sgradita sorpresa di scoprire una nascosta commistione tra la classe baronale, mafiosa e politica. La fatale partenza per la Germania alla ricerca di un lavoro, scelta dolorosa per garantire alla famiglia il benessere economico, creerà dei profondi drammi non solo nel protagonista, ma soprattutto in coloro che rimangono, vittime anch’esse di questo devastante fenomeno. L’autore racconta, afferma Luigi Strazzanti coordinatore del salotto letterario di Barrafranca, “con partecipazione e profondità il dramma dell’emigrazione, intrecciando dialoghi vivi, riflessioni intime e descrizioni vivide dei luoghi e delle persone. Ne emerge un affresco corale che dà voce a chi è partito e a chi è rimasto, evidenziando il prezzo umano dei cambiamenti storici: la perdita di identità, il senso di sradicamento, le tensioni familiari, la fatica quotidiana di chi si ricostruisce altrove”. Il titolo,Le gazzelle di Sicilia, afferma ancora Strazzanti,“è evocativo e potente: richiama l’immagine di chi, come le gazzelle in fuga dai predatori, corre per sopravvivere, spinto dalla necessità più che dalla scelta. I personaggi sono tratteggiati con cura, in particolare Matteo, uomo semplice e tormentato, e Angelica, sua moglie, figura femminile forte, lucida e determinata”. Questo romanzo, “che si snoda attraverso momenti di intensa indagine umana e psicologica dei personaggi e della loro vita menomata, è intessuto di alterne e singolari vicende che si svilupperanno in un continuo crescendo narrativo verso un finale dai forti contrasti emotivi”, commuove e fa riflettere.E’un omaggio alla Sicilia e alla sua gente, dice infine Luigi Strazzanti “alla loro resilienza, al coraggio silenzioso, al dolore spesso taciuto. Con uno stile sobrio ma coinvolgente, Alessandro Geraci, riesce a trasformare una vicenda familiare in una storia universale, capace di toccare chiunque abbia vissuto il distacco, il senso di appartenenza, e il valore profondo della dignità umana”. Alessandro Geraci, nato a Barrafranca (Enna) nel 1946. Laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Catania. Ha collaborato con il Dipartimento di Glottologia e Dialettologia dell’Università di Catania con ricerche sul dialetto barrese utilizzate nella pubblicazione del Vocabolario Siciliano del Prof. Piccitto. Negli anni Settanta è stato impegnato in politica dove ha ricoperto diverse cariche istituzionali e del partito. Ha insegnato Lettere alle Scuole Medie e Italiano e Latino pressi il Liceo Scientifico “G. Falcone” di Barrafranca. Nell’ultimo decennio della sua attività ha ricoperto il ruolo di Dirigente Scolastico in Scuole Professionali e Licei della Provincia di Enna. Amante e appassionato del proprio dialetto, ha pubblicato il primo dizionario di termini del paese natale, Barrafranca. In precedenza ha pubblicato il saggio “Proverbi per un anno”, il romanzo “Il colore dei ricordi”, il libro di poesie “Canti di vita”, il romanzo “la coperta di seta”, il libro di racconti “I giorni dell’arcobaleno” ed infine il libro di poesie siciliane “A casicatummina”.

“Le gazzelle di Sicilia”, l’ultima opera del professor Alessandro Geraci, è un romanzo intenso che affronta il tema dell’emigrazione siciliana nell’Italia del dopoguerra negli ’50 e ’60, attraverso interventi politici (Piano Marshall, Riforma agraria, Cassa del Mezzogiorno) si assiste ad un grande sforzo dello Stato finalizzato a cambiare l’assetto socio-economico dell’Italia.E’ il periodo della scomparsa del feudo, del boom economico, e dell’intensificarsi del fenomeno dell’emigrazione specie nella Sicilia. Al centro della narrazione troviamo la famiglia di Matteo, giovane manovale costretto a lasciare la propria terra per cercare fortuna al nord o all’estero, dopo che le speranze accese dalla riforma agraria si rivelano vane per molti braccianti: Matteo, protagonista del romanzo e figlio di un “campiere”, nell’estremo tentativo di evitare la fuga dalla sua terra, si muoverà, alla ricerca di un lavoro, in ambienti dove avrà la sgradita sorpresa di scoprire una nascosta commistione tra la classe baronale, mafiosa e politica. La fatale partenza per la Germania alla ricerca di un lavoro, scelta dolorosa per garantire alla famiglia il benessere economico, creerà dei profondi drammi non solo nel protagonista, ma soprattutto in coloro che rimangono, vittime anch’esse di questo devastante fenomeno. L’autore racconta, afferma Luigi Strazzanti coordinatore del salotto letterario di Barrafranca, “con partecipazione e profondità il dramma dell’emigrazione, intrecciando dialoghi vivi, riflessioni intime e descrizioni vivide dei luoghi e delle persone. Ne emerge un affresco corale che dà voce a chi è partito e a chi è rimasto, evidenziando il prezzo umano dei cambiamenti storici: la perdita di identità, il senso di sradicamento, le tensioni familiari, la fatica quotidiana di chi si ricostruisce altrove”. Il titolo,Le gazzelle di Sicilia, afferma ancora Strazzanti,“è evocativo e potente: richiama l’immagine di chi, come le gazzelle in fuga dai predatori, corre per sopravvivere, spinto dalla necessità più che dalla scelta. I personaggi sono tratteggiati con cura, in particolare Matteo, uomo semplice e tormentato, e Angelica, sua moglie, figura femminile forte, lucida e determinata”. Questo romanzo, “che si snoda attraverso momenti di intensa indagine umana e psicologica dei personaggi e della loro vita menomata, è intessuto di alterne e singolari vicende che si svilupperanno in un continuo crescendo narrativo verso un finale dai forti contrasti emotivi”, commuove e fa riflettere.E’un omaggio alla Sicilia e alla sua gente, dice infine Luigi Strazzanti “alla loro resilienza, al coraggio silenzioso, al dolore spesso taciuto. Con uno stile sobrio ma coinvolgente, Alessandro Geraci, riesce a trasformare una vicenda familiare in una storia universale, capace di toccare chiunque abbia vissuto il distacco, il senso di appartenenza, e il valore profondo della dignità umana”. Alessandro Geraci, nato a Barrafranca (Enna) nel 1946. Laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Catania. Ha collaborato con il Dipartimento di Glottologia e Dialettologia dell’Università di Catania con ricerche sul dialetto barrese utilizzate nella pubblicazione del Vocabolario Siciliano del Prof. Piccitto. Negli anni Settanta è stato impegnato in politica dove ha ricoperto diverse cariche istituzionali e del partito. Ha insegnato Lettere alle Scuole Medie e Italiano e Latino pressi il Liceo Scientifico “G. Falcone” di Barrafranca. Nell’ultimo decennio della sua attività ha ricoperto il ruolo di Dirigente Scolastico in Scuole Professionali e Licei della Provincia di Enna. Amante e appassionato del proprio dialetto, ha pubblicato il primo dizionario di termini del paese natale, Barrafranca. In precedenza ha pubblicato il saggio “Proverbi per un anno”, il romanzo “Il colore dei ricordi”, il libro di poesie “Canti di vita”, il romanzo “la coperta di seta”, il libro di racconti “I giorni dell’arcobaleno” ed infine il libro di poesie siciliane “A casicatummina”.