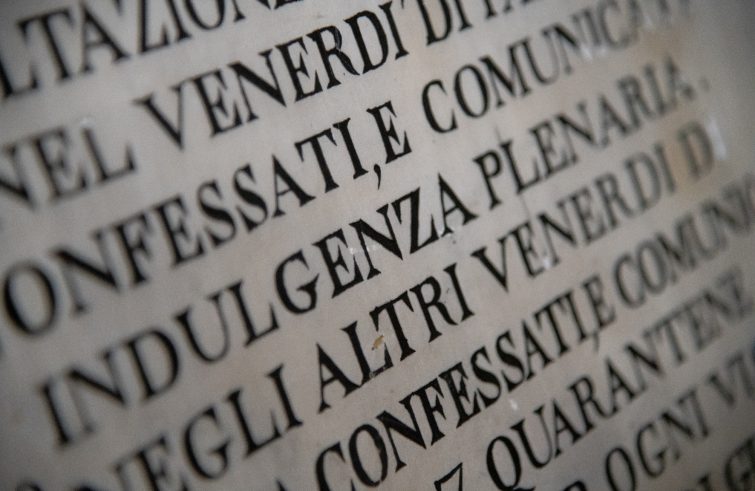

Introduzione Quando si parla di Giubileo è immediato il collegamento sia alla Porta Santa sia al pellegrinaggio e, altresì, al perdono o, per usare un linguaggio tradizionale, all’indulgenza giubilare. Tutti questi elementi dicono e richiamano il Giubileo, ma per comprenderne la profondità ogni elemento va approfondito: nel nostro percorso, e ne abbiamo approfonditi alcuni, adesso si tratta di scavare sulla questione dell’indulgenza, o per dirla meglio, sulla dimensione del perdono. Alcuni elementi, nei precedenti articoli, li abbiamo colti nella loro portata simbolica e sacramentale, ovviamente non come sacramento. La questione dell’indulgenza o del perdono della pena è qualcosa di più, in quanto tocca l’intimo della persona ed ha un risvolto comunitario e persino sociale. Il pellegrinaggio ci fa compiere un gesto simbolico antropologico ed ecclesiale sino all’attraversamento della Porta Santa, che è Gesù, per uscire e vivere, nel sacramento della Riconciliazione, da uomini nuovi, Cristificati.

Si tratta di vivere in pienezza, passando dal peccato alla Grazia di Dio, dall’uomo vecchio – direbbe San Paolo – all’uomo nuovo per il sacramento della Riconciliazione[1]. Questo il Sacramento, quale azione di Cristo attraverso la Chiesa, lo compie in pienezza; la dimensione di tale sacramento nel tempo di Grazia, tempo favorevole, acquista una luce ulteriore, perché esso a motivo di Cristo, dei santi e nella logica della comunione, diviene piena di remissione della colpa e della pena.

La Chiesa, che è dispettatrice di Grazia, ricorre al «suo tesoro». Ogni fedele che si pone dinanzi a Dio, il quale nella precarietà di sé stesso, pur contrito e penitente, non ha tutta la forza per realizzare questo pieno rinnovamento che purifica. Per questo attinge al «tesoro di Cristo e dei Santi» per trovarne e trarre beneficio. In una sorta di reciprocità tra cielo e terra e tra i discepoli, ancora in cammino, si fa esperienza di Dio che rinnova ogni cosa per la sua infinita misericordia. La Chiesa, allora, Madre di misericordia, ricava attraverso la santità dei suoi santi la forza e i meriti necessari per supplire alla povertà del peccatore e lo rende nuovo e fratello di tutti capace di ricopiare il Cristo e realizzarlo come, appunto, cristiano, altro Cristo[2].

Ecco, infatti, cosa afferma: ‟Piacque a Dio di predestinare gli uomini ad essere conformi all’immagine del figlio suo, affinché egli fosse il primogenito di una moltitudine di fratelliˮ. Tutto ciò innesca un processo di rinnovamento sino a portare frutti copiosi.

Come spiegavamo nel precedente articolo, Gesù ci libera dal peccato, o meglio ancora, dall’io facendosi nostro fratello. Il Giubileo, chiaramente non è una pratica magica per purificarsi e salvarsi, ma è un tempo di Grazia per rinverdire questa vocazione universale, così vivere da figli in Gesù, per costruire il regno di Dio che è la fraternità. Tutto questo si iscrive dentro la dinamica del cammino giubilare.

Linguaggio: indulgenza o misericordia La teologia e la pastorale oggi sono chiamati a rendere vivibile e comprensibile la proposta evangelica di cui il giubileo ne è strumento. Pertanto, è un’esigenza necessaria trovare nuovi linguaggi per far concepire la ricchezza della dottrina giubilare dell’indulgenza. La negligenza di chiarimenti e approfondimenti di qualsiasi contenuto dell’insegnamento cristiano, genera un rifiuto, in quanto il linguaggio rimane incomprensibile, di conseguenza esso crea l’idea di concetti vecchi, che oggi non aiutano. Per cui è un bene chiarire, ciò permetterà di ricomprendere a beneficio del dialogo e del popolo di Dio, in modo da permettere alla teologia di aiutare ogni battezzato e l’intero popolo di Dio eognuno sia messo nella condizione di avere consapevolezza delle proposte che la stessa Chiesa pone in essere, ciò ne va della stessa vita di fede. Dunque l’indulgenza, per non essere ridotta a una questione secondaria, così da prestare il fianco alla critica, è necessario rileggerla nell’oggi. La sua applicazione, infatti oggi, inficiata da un certo linguaggio del passato, risente di una visione essenzialmente giuridica del peccato; la dottrina dell’indulgenza richiede di essere riletta alla luce di una teologia che pone in primo piano lo scenario della misericordia e del perdono di Dio. Fuori da questo orizzonte rimarrebbe relegata a una circolarità chiusa e non esprimerebbe tutta la portata di Grazia del perdono, che è anche frutto, proprio perché attinge al «tesoro di Cristo e dei Santi», della comune e della reciprocità tra Cielo e Terra[3].

E’ necessario porre il problema della comunicazione, del linguaggio utilizzato, poiché il lemma utilizzato fino ad ora non ha più una corrispondenza coerente con il significato che una cultura e un popolo utilizzano;sorvolare il problema di linguaggio, insomma, permette di rimanere una questione che non ha efficacia e resta una questione irrisolta. Pertanto, è importante tentare di recuperare almeno tre elementi fondamentali: la misericordia di Dio, la realtà del peccato e la mediazione della Chiesa.

La misericordia, è il primo punto di riferimento che ci può aiutare a comprendere coerentemente il giubileo e l’indulgenza;essa è il segno iniziale/finale dell’amore del Padre che giunge sino al perdono estremo nei confronti del peccatore. La vita cristiana nasce e si sviluppa all’interno dell’amore. Questo ha il suo punto culminante nel mistero della morte e risurrezione di Cristo che ottiene la salvezza per quanti credono in Lui. Il testo diPaolo è quanto mai significativo: «Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse, ci può esser chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi»[4]. In questa pericope Paolo ha appena affermato che «il cristiano vive di speranza e questa non delude» in forza «dell’amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo»[5]

A questo punto Paolo riferisce l’evento storico di valore inequivocabile: la morte di Cristo; evento con il quale esprime il segno ultimo dell’amore divino, oltrepassando ogni possibile concretizzazione che l’uomo potrebbe porre in atto. É, infatti, la morte di Cristo una morte offerta liberamente per amore nei confronti di tutti coloro che sono ancora nella condizione di rifiutare l’amore. Questo amore, tuttavia, non è relegato a un mero fatto del passato, al contrario, esso continua fino ad oggi l’efficacia per rendere visibile la peculiarità della sua natura divina. Questo amore risiede nei credenti, nell’intimo del loro essere e permane come una chiamata costante e perenne alla conversione verso Dio, quale comunione con Lui e nella riappropriazione della figliolanza, fino a riconoscere l’altro proprio fratello. L’amore di Dio, dunque, è per noi, per i peccatori, affinché possano essere riconciliati con il Padre e tra di loro. Si comprende, in questo modo, come l’applicazione all’indulgenza si sviluppi in maniera positiva, come se fosse un allenamento costante che il credente pone in atto per vivere e crescere nell’amore che è stato deposto nel suo intimo. In altre parole, la celebrazione dell’indulgenza è una maniera per esercitarsi nell’amore accolto e poi donato.

Certo, ognuno rimane peccatore e porta con sé i segni della sregolatezza conseguente, ma dinanzi all’amore di Cristo si scopre che la vita nell’amore è di gran lunga migliore. La pena del peccatore, insomma, viene liberata se la vita di amore si realizza sempre più come un crescere in esso e vivere per esso. Dire tutto ciò, però, non ci può far tralasciare la condizione di peccato che ognuno sperimenta. Ben sappiamo che la chiamata alla vita cristiana è una vocazione alla perfezione: «Siate perfetti come è perfetto il Padre mio», questa rimane sempre per un credente la meta verso cui tendere. Nel cammino dell’esistenza, tuttavia, si sperimenta il peso del peccato più che il progresso nella perfezione. Si conosce la tentazione, si sperimenta il tradimento e la caduta, eppure, insieme a questo, si percepisce anche l’azione della Grazia che spinge alla decisione della conversione. Il perdono che il cristiano chiede al Padre, nel sacramento della riconciliazione gli viene realmente concesso. Egli ottiene veramente il perdono dei peccati e gli si apre dinanzi la via della Grazia. La conversione, tuttavia, non è un’idea astratta. Niente come la conversione come metanoia, cambiamento di mentalità, richiede la forza di saper guardare alla concretezza della propria esistenza;questa non si realizza unicamente nell’intenzionalità, acquisita con il perdono, di vivere secondo il Vangelo, ma si incarna nella storia di ognuno, assumendo l’intera identità della persona che è fatta di pensiero e di corpo, di ideali e di contraddizioni.

La vita di peccato che si vive, insomma, non viene cancellata con un colpo di spugna, senza che rimangano in noi delle condizioni, o meglio quei residui che il peccato ha posto in essere;poiché il peccato non nasce all’istante, ma è il frutto di un progressivo allontanamento dal bene, così nella storia di ognuno rimangono delle vere contraddizioni che sono la conseguenza della vita di peccato. E’questa, in fondo l’idea di ‟Pena” che viene tolta con la celebrazione dell’indulgenza. Per usare un’efficace espressione del profeta, Dio non ricorda più il peccato se lo butta alle spalle, in maniera così distante, tanto quantodall’oriente all’occidente[6]. Non rimangono i peccati, ma ciò che i peccati hanno provocato e creato in noi: la situazione di disagio e di malessere che, alla fine, porta sempre a compiere gli stessi peccati. L’indulgenza interviene proprio a questo stadio. La misericordia di Dio raggiunge la stessa condizione dell’uomo peccatore e lo libera pienamente con l’invito a vivere nell’amore, piuttosto che nel disordine del peccato, della frattura. Per alcuni versi, è un supplemento di Grazia che viene offerto per scegliere il bene e rifiutare il male. Proprio per questo supplemento la Chiesa attinge al tesoro dei meriti di Cristo, della comunione dei Santi, proprio perché il singolo peccatore sperimenta in sé il limite e la contraddizione del peccato. La Chiesa nel suo ruolo di mediazione sana la rottura della stessa che il peccato provoca; questa dimensione risulta dall’essere inseriti, con il battesimo, nel corpo mistico di Cristo. Noi, insomma, viviamo la communio sanctorum. I cristiani riuniti dallo Spirito Santo formano ciò che Sant’Agostino chiamava il Christus totus; vale a dire, una persona mistica che è la Chiesa. Questa è una comunità visibile e spirituale, terrestre ma già in possesso dei beni celesti. La Chiesa non può essere pensata in nessuna sorta di dualismo:essa è «una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano-divino»[7]. Questa Chiesa è comunione ed opera efficacemente per realizzarla. Tale communio, comunque, che è sempre dono di Dio, si realizza nella duplice dimensione di una comunione con Dio e di una comunione tra gli uomini.

In questo modo, il carattere sacramentale della Chiesa emerge nella sua pienezza e nella sua profonda realtà naturale e trova nell’Eucaristia la sua fonte e il suo centro. Di conseguenza, siamo chiamati come credenti a lasciarci trasformare nell’Eucaristia, in modo da dare visibilità in noi, del mistero che viviamo nella fede. In tal senso, proprio la vita di comunione comporta l’esistenza di una relazionalità tra i credenti, tale da superare l’orizzonte sociologico, per estendersi anche con quanti hanno raggiunto e vivono la vita del Cielo; in questo modo, la loro vita, che è partecipe della perfezione della Santità di Dio, viene in aiuto alla nostra vita imperfetta. Non si tratta semplicemente di essere posta in aiuto, bensì viene alimentata, in maniera misteriosa, ma efficace, permettendo alla Grazia di soccorrere la nostra debolezza, ecco qui il «tesoro della Chiesa». Dio che è dono perenne nella sua libertà, permette che i beni degli uni passino a chi è più nel bisogno e, in questo modo, il credente può sperimentare fino in fondo la verità di ciò che professa nel Credo: la comunione dei Santi.

Allora, l’indulgenza può dirsi che è l’accoglimento della misericordia che si fa dono accolto e ridonato, tale dono, il credente lo sperimenta già nella relazione di reciprocità tra cielo e terra; infatti, si realizza ciò che chiediamo nella preghiera del Padre nostro: si compia la tua volontà come in cielo cosi in terra. L’uomo per la misericordia e la comunione con l’indulgenza è aiutato a lasciarsi plasmare sino a divenire, nel cammino, pellegrinante della vita, ovvero perfetto come il Padre, dalla sua stessa Grazia, che è misericordia e comunione.

Il Giubileo: la legittimità della dimensione spirituale Al quesito: cos’è veramente il Giubileo? Possiamo rispondere, in sintesi, che il Giubileo è il tempo per focalizzare tutta l’attenzione e la nostra vita su Cristo Gesù. Guardare Cristo come l’ancora sicura e salda affinché la nostra speranza non si confonda, anzi essa è necessaria per guardare con Lui alla meta, dove Lui già è; infatti, noi con Lui siamo chiamati ad andare. Il cammino giubilare, in quanto pellegrinaggio, è la vita intera, ossia vivere la quaresima dell’esistenza, la quale ha le sue deviazioni, le sue fermate e cadute, ma è necessario affrontare il percorso con resilienza e puntare alla meta, verso cui siamo chiamati: il Cielo. Quest’ultimo lo troviamo dentro di noi, nel profondo, e lo troviamo nel rapporto con l’altro. Noi mediante il battesimo siamo ancorati in Cristo, attraverso il quale siamo stati già introdotti, con la nostra umanità, nel seno del Padre. Egli ci ha immessi nel nuovo santuario che è Lui stesso, il suo Corpo Risorto, il quale dilatatosi contiene l’umanità intera; in Lui vive l’umanità redenta e, allo stesso tempo, essa è avvolta da Lui. Dunque, gli uomini, fatti figli per mezzo di Cristo, sono l’unico e il medesimo Figlio che è nel Padre. In questa maniera, anche noi, siamo stati inseriti nel seno del Padre, nel suo Corpo, poiché Egli ci ha associati per sempre a sé con l’Incarnazione. Il Risorto è l’Uomo nuovo: in tal modo, tutti noi realizzati e portati a compimento siamo la Chiesa compiuta, e allo stesso tempo, come un’unica cosa, siamo la Chiesa-sposa dello stesso Cristo. Tutta questa è la realtà, che con diverse immagini e dinamiche siamo chiamati a vivere, affinché si compia il disegno, originario e originante, del Padre che è Cristo, il Vivente in mezzo a noi, il quale ci ha trasferiti nel regno del Padre suo. Questa è la vita Cristiana: prendere consapevolezza di tale vocazione e, di conseguenza, vivere in questa tensione dinamica di cammino, sia verso Dio che verso l’altro, in quanto immagine di Dio stesso, per lasciare che la Grazia (Lo Spirito Santo collante, il ‟Tra”, degli uomini), compia in ciascuno di noi questa realtà. Sì, perché ciascuno sia attore, protagonista di questo medesimo disegno meraviglioso per cooperare, come Maria, in pienezza il disegno del Padre, la piena unità, la fraternità[8]. Affinché ciò si compia, non può abitare in noi il peccato, per cui poco alla volta siamo chiamati al distacco dal peccato, per lasciarci immacolatizare dalla Grazia, data in noi dallo Spirito Santo. Paolo, infatti, afferma che «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato sé stesso per Lei, per renderla Santa, purificandola per mezzo del lavacro dell’acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e Immacolata»[9]. Cristo ha attraversato la storia e affrontato l’esperienza più atroce che esista per l’uomo, ossia la morte, alfine di liberarci dalla ‟morte secondaˮ che è il peccato, così da darci la vita eterna: ciò significa, la natura nuova della divinità piena, in quanto Egli ce la partecipa come dono totale di sé.

Attraversando il tunnel della morte, ha lasciato che si compisse in Lui, proprio per portare l’uomo lì dove si compie la sua realizzazione, farlo entrare ed elevarlo sino al seno del Padre. Noi per Cristo che ha strappato il velo di separazione del tempio, che ha abbattuto il muro di separazione con Dio e tra noi, e non c’è più, né barbaro né scita, ma tutti siamo una sola persona in Cristo[10], siamo vocati a stare, nella distinzione e nell’unità, lì dove siamo pienamente persone. Egli, Dio Trinità, è l’Uno che contiene i molti. Che cosa significa il fatto che ‟Cristo abolì la legge nel Suo corpo”? Significa forse che Gesù abbia abolito la legge spirituale? Niente affatto! Nella lettera ai Romani[11], lo stesso Paolo scrive: «Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No di certo! Anzi, confermiamo la legge!». Dunque, quale legge Gesù ha abolito nel Suo corpo? Possiamo affermare che ha abolito la ‟legge in forma di precetti”, ovvero la legge penale, e non la legge spirituale[12]. Come l’ha abolita? Addossando su di Sé la penalità di morte che «la legge in forma di precetti» richiede, in vista dei peccati. A quale scopo, Gesù ha accettato la morte facendoci dono di sé, annullando nella sua carne il peccato? Possiamo dire «affinché il comandamento della legge [spirituale] fosse adempiuto in noi, perché non camminassimo più secondo la carne, ma secondo lo Spirito»[13]. La vera giustizia sta nei comandamenti di Dio[14];infatti, a tutti quelli che, come Gesù, amano la giustizia e sono morti al peccato, «Egli ha dato di diventare figli di Dio» e fratelli fra loro[15]. Che stupefacente promessa – e che meravigliosa differenza – per tutti quelli che ricevono Gesù, il Figlio di Dio! Inoltre, Gesù ha abbattuto questo muro di separazione tra gli uomini facendoli Fratelli. Egli ha portato «i nostri peccati nel suo corpo… affinché noi, morti al peccato, fossimo spiritualmente guariti e vivessimo per la giustizia»[16]. Gesù ha già abbattuto il muro, ma la maggior parte del genere umano, sotto il maligno, resta ancora al di là del muro separato da Dio, come da un muro invisibile e separati gli uni gli altri. E noi? Ricordiamo che Gesù si sacrificò affinché conoscessimo due cose fondamentali: la vera Giustizia, la quale è espressa nel comando dell’amore; la nostra guarigione spirituale, mediante la grazia e la fede nel sacrificio di Cristo; essere capaci di morire al peccato, cioè ‟reprimere, o meglio essere consepolti con Lui e con Lui risorti, essere viventi con il Vivente Cristoˮ, sino al punto che i nostri pensieri e le nostre azioni peccaminose siano trasformate nel suo pensiero. Essere morti al peccato, essere spiritualmente guariti, essere giustizia vivente. Pertanto, l’indulgenza[17] si iscrive e si comprende solo nell’alveo di questa presa di consapevolezza, attraverso cui agisce la Grazia, per i meriti di Gesù Cristo e che la Chiesa, quale ministra della redenzione, con autorità ministeriale si fa dispensatrice, in modo da fare sì che ciò accada nella vita spirituale di ogni credente e nella comunità.

La dinamica interiore nella sua portata personale e comunitaria Tutta questa realtà dinamica è necessaria, non solo nel gesto sacramentale durante il giubileo, ma dei vari gesti simbolici che sono propri del giubileo. In realtà, il tempo di Grazia serve per rimettere in moto la vita spirituale del singolo battezzato e dell’intera comunità. Un ruolo fondamentale, allora, ha la vita interiore che cresce e si sviluppa con la vita spirituale, la quale ha una dimensione di introspettiva dentro e fuori di noi. Potremmo dire, attraverso Santa Teresa d’Avila, la ricerca di Dio dentro; tramite Chiara Lubich una ricerca di Dio fuori; in altre parole la vita spirituale ha due movimenti verticali e due orizzontali. Nei movimenti verticali troviamo la preghiera, come direzione verso l’alto e verso il proprio intimo, proprio perché Dio è più intimo di noi stessi; mentre, nei movimenti orizzontali, vi è una direzione verso il fuori di noi e verso l’accoglienza dell’altro, che viene verso di noi. La vita interiore, non solo sarà rintracciare dentro di noi il Re dei Re che abita il castello interiore, piuttosto nel dilatare l’interiorità – come afferma Papa Francesco – costruire il castello esteriore, la comunità che incida sul mondo[18]. Anche il perdono, allora, è indulgenza che diverrà per-dono accolto dentro e per-donato fuori, per sanare le spaccature che crea il peccato, anche relazionali sino alle relazioni sociali. Papa Francesco tra le linee direttrici che hanno ispirato il suo stile e il suo pensiero, c’è l’invito a vivere le nostre relazioni con gli altri in modo da «allargare la nostra interiorità»[19].

Tale espressione è pregnante e provocatoria, ed egli la chiama all’interiorità come al luogo in cui il cuore e la mente s’immergono in Dio: ma invita a dilatarne i confini, a dischiuderne gli orizzonti, a estenderne l’ospitalità. L’espressione «allargare l’interiorità» – quasi un ossimoro – vuol esprimere in effetti una figura specifica dell’interiorità, quella evangelica, provocata dall’avvento del regno e generata dalla risurrezione di Gesù. Così essa, se da un lato scava dentro, rintraccia al centro del nostro essere Gesù e nel dono della misericordia fa l’esperienza dell’amore smisurato di Dio; dall’altro lato, nell’attenzione dell’altro, diveniamo capaci di una mistica relazionale piena, in quanto, fatti nuovi dal perdono, impariamo ad accogliere con eminente attenzione. Afferma ancora il Papa: «Quando viviamo la mistica di avvicinarci agli altri, con l’intento di cercare il loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio»[20].

In questo passo dell’esortazione cattura il riferimento – costante di Papa Francesco – alla mistica non come esercizio di un’interiorità coltivata dall’individuo a sé stante, ma come l’esperienza del ‟noi” generato da Cristo risorto nell’incontro con gli altri.

Il concetto di preghiera, di vita spirituale e di mistica, in tal modo, con un deciso virato, rispetto il significato corrente, che non è quello originario, ma viene ricollocato il nostro sguardo che da tutti i lati giunge a trovare il centro, lo spazio di luce, e di esercizio descritto dal Vangelo di Gesù e della grande tradizione della Chiesa.

È lo spazio nel quale la relazione con Dio, nella preghiera, nella purificazione, non rimane soggettivistico, ma accade attraverso la relazione in Gesù e con gli altri nel mondo. Così facendo l’interiorità si può e si deve dire ‟allargata” – agli altri – e come tale, vissuta nella sua qualità di luogo d’incontro con Dio e, in Lui, con tutti e con ciascuno. Il ‟castello interiore” di cui parla Teresa d’Avila – senza perdere la sua qualità d’interiorità, ma anzi potenziandola – si dilata nel ‟castello esteriore” descritto dalla mistica Chiara Lubich1. Dio, che in Gesù, attraverso lo Spirito abita in me, abita anche dove due o più – che lo sappiano o meno – sono riuniti nel suo nome[21], ovvero, nell’incontro con gli altri come esperienza di «fraternità mistica»[22]. Dio, nella carne dell’altro è in mezzo ai fedeli,dal che deriva una formidabile conseguenza: «il realismo della dimensione sociale del Vangelo»[23]. «‟Dio in Cristo – rimarca Papa Francesco, citando il Compendio della dottrina sociale della Chiesa – non redime solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini”2. Il perdono, essendo dono come indulgenza, sana e purifica il singolo battezzato, il quale confessa che «[…] lo Spirito Santo agisce in tutti e ciò implica riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione umana e in tutti i vincoli sociali […]. Il giubileo che è una delle forme di nuova e rinnovata evangelizzazione cerca di cooperare anche con tale azione liberatrice dello Spirito.

Lo stesso mistero della Trinità ci ricorda che siamo stati creati a immagine della comunione divina, per cui la purificazione o il perdono giubilare, non solo ci rintroduce nel seno del Padre da soli, ma come membra del corpo del Figlio. In altri termini, non possiamo realizzarci né salvarci da soli. Dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra indulgenza giubilare e tra evangelizzazione e promozione umana, che deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice[24]. La mistica come esperienza del Dio veramente divino nel suo accadere in Gesù, non strappa la persona dalla concretezza della storia, non la isola nell’interiorità che rischia di sfociare nell’intimismo, ma è piuttosto linfa che irrora come, sangue di Dio, la carne del mondo.

Conclusione L’esperienza religiosa autentica, nella sua dimensione originaria e fondante, non scaturisce primariamente da un impegno teso a servire Dio, ma da una radicale apertura al suo amore.

Il fondamento dell’esperienza di fede non sta nella forza di amare Dio, ma consiste anzitutto nel lasciarsi amare da Lui. L’iniziativa, infatti, parte dal Signore, in quanto è Lui che si muove verso di noi e ci viene incontro: la nostra è sempre una risposta al suo amore; «noi amiamo, perché Egli ci ha amati per primi» (1Gv 4,19), afferma in modo deciso l’apostolo Giovanni. Dunque, noi ri-amiamo Dio, poiché avvertiamo il suo amore e dal suo stesso amore siamo resi capaci d’amare, questo è Grazia-Spirito Santo; possiamo amarlo solo se prima accogliamo il suo amore e lo riamiamo con lo stesso Amore con cui Egli ci ha amato. In questo quadro teologico ed esistenziale va collocata l’indulgenza, il perdono giubilare. Quest’ultimo, non può sciogliersi in una semplice ritualità tradizionale, ma va vissuto sempre più come itinerario personale e comunitario di conversione. Il rito può aiutare tale itinerario che è prima di tutto lavoro interiore, poi percorso dell’uno verso l’altro; per cui, è necessario aprirsi allo Spirito Santo, il quale può insegnarci l’arte meravigliosa e difficile di ricevere e offrire il perdono. Sulla croce Gesù, essendo uomo, per certi aspetti, non riuscì a perdonare, ma chiese al Padre: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». Egli, in quanto uomo, invoca il Padre perché è l’origine della misericordia; mentre, in quanto Dio, come il Padre, pone in accordo la sua volontà umana con la volontà divina, dona il perdono e la giustificazione dei loro atti.

Pertanto, è lo Spirito Santo che, anche in noi, con noi e per noi, perdona sino ad iscrivere l’arte evangelica della misericordia. Perdonare, difatti, è un verbo che, nella sua accezione evangelica va declinato secondo quattro intonazioni fondamentali, tra loro inscindibilmente connessi: essere perdonati da Dio; perdonare sé stessi; dare il perdono e chiedere perdono agli altri. Il primo passo, in questo itinerario teologale, consiste nel consegnarsi al Padre nel Figlio: Egli, il Figlio, uguale a noi è nostro fratello, ovvero ci restituisce alla nostra vera identità. Chi accoglie il perdono di Dio, infatti, acquista il vigore per superare la scissione che portiamo dentro, per il peccato, ritrovando gradualmente la propria unità interiore; proprio per questo, diventiamo capace di perdonarci e impariamo a fare pace con noi stessi. Innanzitutto, bisogna sapersi accogliere e abitare bene dentro sé stesso, così di conseguenza si diviene capace di perdonare il prossimo. Infatti, più si diventa pazienti e generosi verso il fratello, più si apre l’animo alla misericordia di Dio: si attiva cosí la ‟circolarità virtuosa” del perdono; essa fa maturare nella carità e consente di crescere nelle relazioni fraterne. Seguendo questo dinamismo, del ‟per-dono”, ricevuto e vissuto (l’etimologia della parola esprime la pienezza di un gesto gratuito), diventa un ‟dono-per” altri.

Dunque, la prima abilità da acquisire alla scuola del giubileo e dell’indulgenza – che tutti dovremmo frequentare oltre il giubileo – consiste nell’apertura ad accogliere la Grazia, lasciandoci raggiungere da essa, la quale ci guarisce dal peccato e ci rende, davvero, ‟nuove creature” (Cf. 2 Cor 5,17). Questo meraviglioso prodigio, si compie in noi e tra noi, attraverso il ministero della Chiesa e dei sacerdoti: essi, nel sacramento della riconciliazione, divengono canali della provvidenza che annullano i deturpamenti dell’egoismo e ci rendono idonei, come specchi limpidi, a rifrangere la gloria di Dio (cfr. 2Cor 3,18); solo trasformati nella sua stessa immagine, Egli compie la sua opera.

In tal senso, noi siamo creature generate dall’amore e chiamate all’amore: per cui, l’indulgenza giubilare, celebrata in profondità, costituisce una formidabile occasione per leggere la nostra storia secondo la Sapienza del Vangelo, per riscoprire così, nella logica della Pasqua, che anche nelle regioni più oscure dell’esistenza dell’uomo, Dio può accendere la fiamma dell’Amore e della Speranza.

Ricordiamo sempre: la ragione profonda del perdono consiste nel dare gratuitamente. Esso ci è stato donato senza alcun merito da parte nostra, poiché siamo stati perdonati da Dio in quanto amati; dunque, gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente siamo tenuti a dare (cf. Mt. 10,8). Poter concedere il perdono ad altri non è una incombenza, bensì un privilegio e una grazia preziosa: il Vangelo, infatti, ci assicura che chi rimette agli altri il debito, riceve a sua volta la cancellazione del suo deficit nei confronti della giustizia di Dio, il quale giustifica e riporta ogni uomo ad essere giusto, sua piena immagine, uomo nuovo. Va detto, inoltre, che il perdono gli viene applicato non solo secondo un criterio di parità, ma secondo una misura innatamente più grande rispetto a quella praticata verso gli altri. Perdonare, essendo perdonati, perciò, è una impresa spiritualmente – anche umanamente – molto conveniente. Di conseguenza, consideriamoci favoriti dall’amore perché abbiamo una occasione maggiore nell’essere spaziosi nel cuore. Il Signore ricompensa ogni atto di bontà, compiuto nel tempo: Egli non si fa vincere in generosità, difatti, dà un valore infinito agli atti d’amore, in particolar modo al perdono, e proprio così che ci introduce sempre più nella realtà dell’eternità.

Va sottolineato che, il giubileo e l’indulgenza, non vogliono dire solo attingere al perdono di Dio e dare perdono agli altri, ma comportano l’acquisizione di uno stile nuovo e di una visione ordinaria della misericordia.

L’esperienza pastorale ci insegna che molte crisi dentro le famiglie e in ambito parentale, come anche a livello comunitario e sociale, nascono proprio da fratture relazionali causate da sbagli, da equivoci, da fraintendimenti e da pretese mai sanate rimettendosi nella capacità del ridonare il dono della fraternità, lasciando che l’indulgenza resti un affare personale e privato, non avendo il coraggio di lasciarsi guarire dentro, per sanare ogni relazione. «La verità della pace – ha scritto Papa Benedetto XVI – chiama tutti a coltivare relazioni feconde e sincere, stimola a ricercare ed a percorrere le strade del perdono e della riconciliazione, ad essere trasparenti nelle trattative e fedeli alla parola data».

Riconducendo questo discorso al nostro contesto giubilare e culturale, si comprende bene che oggi è necessario fare sul serio con noi stessi e con Dio: Egli ci ha dato la sua parola fedele, la quale ci dice che, se nella nostra vita lasciamo agire lo Spirito Santo, veniamo guariti; ció si estende persino nell’ambiente, nel territorio, nelle comunità e tra i popoli. In questo orizzonte, diventa necessario immunizzarsi dalle polemiche dispersive e respingere le prospettive di corto raggio, restando fedeli alla consapevolezza che, in tal modo, agiremo come autori efficaci della rinascita personale, familiare, comunitaria e civile, nella misura in cui tutti diventeremo responsabili di tutti. Sapendo che l’altro mi appartiene, come io appartengo all’altro, perché tutti figli dell’unico Padre. Il giubileo e la Pasqua ci chiamano a lavare i nostri occhi nell’acqua limpida dell’indulgenza, della misericordia, per avere uno sguardo nuovo capace di guardare in profondità, nell’Amore che genera vitalità, nuova relazionalità, comunione, fraternità.

_______________________________

[1]Cf., AvellinoA., Il Sacramento della Riconciliazione – La pedagogia di Dio tra giustizia e misericordia, Eden Edizioni, Tarantasca (CN), 2023.

[2] Cf., A.A. VV., L’ indulgenza secondo Francesco – Peccato e perdono nell’Anno santo della misericordia, Edizione Dehoniane, Bologna 2015.

[3] Cf., Paolo VI Papa, Costituzione Apostolica. Indulgentiarum Doctrina, Roma 1967.

[4]Rm 5,6-8.

[5]Rm 5,5.

[6] Cf. Is 55,7-9.

[7] Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n° 8)

[8] Cf., G.M. Zanghì, Dio che è Amore. Trinità e vita in Cristo, Città Nuova, Roma 1991.

[9] Cf., Ef., 5, 25b -27.

[10] Gal, 3, 28.

[11] Rom, 3,31

[12] Rom, 7,14

[13] Rom, 8,3-4

[14] Sal., 119;172.

[15]Gv., 1, 9-12

[16] 1Piet. 2,24

[17] Cf., S. Paolo VI, Indulgentiarumdoctrina, VI n7.

[18] Cf., G.M. Zanghì, Il castello esteriore, in “Nuova Umanità”, XXVI (2004/3-4), 153-154, pp. 371-376; I saggi di, J. Castellano Cervera, Il castello esteriore. Il “nuovo” nella spiritualità di Chiara Lubich, a cura di F. Ciardi, (Carismi, 2) Città Nuova, Roma 2011.

[19] Cf., Francesco, Evangelii gaudium n. 272.

[20] Id., n 272

[21] Cf. Mt 18, 20.

[22] Francesco, Evangelii gaudium n. 92.

[23] Id., n. 88.

[24] Id., n.

di Magro don Giacinto