Introduzione

Introduzione

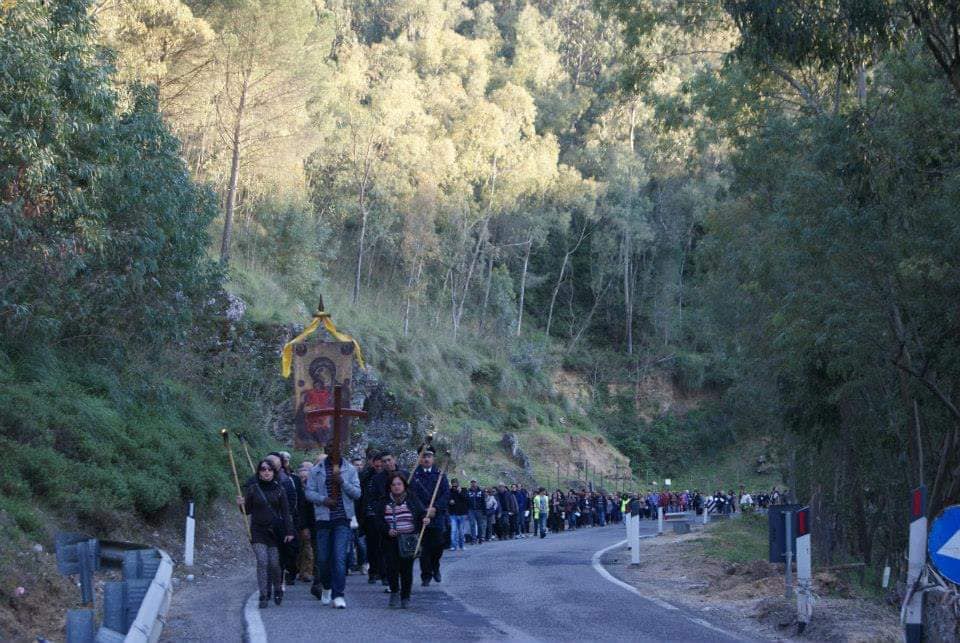

Il Cammino del discepolo di Gesù può, per certi aspetti, essere colto dalla dinamica simbolica e spirituale e non meno esistenziale dalla categoria del cammino. In effetti il cammino credente, che è un cammino di Speranza, può essere colto e visto, simbolicamente, come un proprio pellegrinaggio verso l’incontro definitivo con il Padre. Più volte Papa Francesco ha fatto riferimento a questa condizione e nella sua lettera programmatica del pontificato ha scritto che «ogni cristiano dovrebbe portare con sé la dinamica dell’Esodo»[1], uscire da sé e camminare per andare sempre oltre ogni tappa raggiunta. Dice perfino che «l’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante»[2] per indicare che la comunione con Lui è un cammino permanente che non deve fare paura né creare stanchezza. Nella bolla di indizione del Giubileo la ‟Spes non confunditˮ il Santo Padre ha parole significative su questo tema: [Dall’intreccio tra] […] speranza e pazienza appare chiaro come la vita cristiana sia un cammino, che ha bisogno anche di momenti forti per nutrire e irrobustire la speranza, insostituibile compagna che fa intravedere la meta: l’incontro con il Signore Gesù. […] È bene che tale modalità ‟diffusa” di celebrazioni giubilari continui, così che la forza del perdono di Dio sostenga e accompagni il cammino delle comunità e delle persone. Non a caso il pellegrinaggio esprime un elemento fondamentale di ogni evento giubilare. Mettersi in cammino è tipico di chi va alla ricerca del senso della vita[3].

Evidentemente dietro ogni pellegrinaggio si nascondono alcune peculiarità che vanno evidenziate. Questi sono facilmente riconoscibili: la chiamata, la promessa e la certezza del suo compimento. Il pellegrinaggio come atto di fede parte certamente da una chiamata personale con la quale ci è chiesto di metterci in cammino per seguire ciò che Dio desidera per ciascuno di noi e il bene che desidera per ciascuno si spande a favore dell’intera comunità e dire umanità; ecco perché Egli, il Signore ci offre una promessa che si compie per noi e con gli altri e per tutti gli altri. Biblicamente basta ricordare a tal proposito la chiamata di Abramo, di diversi patriarchi, profeti e in fine senza escludere gli apostoli e tanti testimoni della fede nell’arco della storia millennaria della trazione della Chiesa[4]. Eppure il pellegrinaggio non è una prerogativa solamente del cristianesimo. Esso, si potrebbe dire, appartiene alla storia dell’umanità. Dove c’è l’uomo lì c’è il suo mettersi in Cammino. Un’analisi della storia delle religioni, o più semplicemente una fenomenologia del sacro, mostrerebbe con evidenza la presenza del pellegrinaggio come un fenomeno a carattere universale[5]. Esso tende a relazionare l’uomo alla divinità o, almeno, a condurlo alla soglia del mistero. E questa una condizione importante, perché mostra quanto l’animo umano possa e debba cogliere della sua straordinaria forza di aprirsi all’assoluto[6]. Reprimere questa istanza equivarrebbe a impoverire la ricchezza della natura umana, impedendole di esprimere la sua apertura verso l’infinito.

Dinanzi a un fenomeno così universale è ovvio che le scienze si adoperano per individuarne il significato più appropriato. Lo storico, ad esempio, andrà alla ricerca di documenti che attestino l’entità dei pellegrinaggi di cui fino ad oggi abbiamo conoscenza. Il sociologo, da parte sua cercherà di individuarne le ripercussioni che spingono masse di persone a mettersi in movimento, mentre lo psicologo non si asterrà dal ricercare le motivazioni recondite che provocano una persona a intraprendere un viaggio a carattere sacrale…[7] Il teologo, forse con più semplicità, scruta e mette in luce nel pellegrinaggio il segno e il senso della fede che muove il credente ad intraprenderlo per vivere da viandanti sapendo che egli, l’uomo è viator e che la chiamata ultima di tutti e di ciascuno, è Dio stesso in Cristo Gesù[8]. Alla sua luce, quindi, cerca l’intelligenza del fenomeno inserendolo, tuttavia, in un orizzonte più vasto. Egli, infatti, tenta di cogliere la portata globale dell’evento, coniugando la fede con la vita e con la ricerca personale che ogni uomo compie a partire da sé. La dimensione spirituale, la quale ha la radice biblica esodale, e la dimensione antropologica sono poste insieme e non giustapposte, proprio perché questi sono come intessute insieme in modo da formare una trama unica come sintesi che permetta di vivere sia nell’atteggiamento interiore, come quello esteriore cogliendo nel simbolico evento il senso profondo che conduce e aiuti a vivere e prendere coscienza che da stranire ciascuno e tutti le comunità in cammino, siamo chiamarti a fare. Il lemma: pellegrinaggio, con la sua portata di straordinarietà, pur nella quotidianità dell’esistenza, contiene la sapienza dell’essenziale; vasto è scavarne il senso che può condurci ad un triplice percorso di liberazione, proviamo a dissodarne alcune. In prima istanza ci può aiutare a comprendere cosa vuol dire lasciare liberarsi da sé stessi, cosa significa riconciliarsi con Dio in Gesù Cristo, e cosa comporta vivere una vera relazione con l’altro sino alla fraternità. Infatti l’uomo oggi più che ieri è ripiegato e chiuso su sé stesso e fatica a pellegrinare da sé a Dio che ti attrae; evidentemente ciò comporta aprirsi all’azione di Grazia che il Padre desidera farci nel Figlio; inoltre lasciarsi liberare dalla paura di relazionarsi e accogliere l’altro, per traghettare in un cammino, fisicamente vicino e sovente esistenzialmente lontanissimo, che ci apre al proprio simile; infine il pellegrino si lascia liberare dalla paura di aprirsi al nuovo, che la provvidenza ci offre, – alle culture e quindi al mondo – avendo l’animo e l’intelligenza dilatate sino alla fraternità universale che è in definitiva anticipa la promessa compiuta quale disegno di Dio. Il pellegrinaggio, insomma, rende visibile la profonda verità di ogni esistenza: una crescita costante e dinamica nella relazione con Dio, con gli altri e insieme, come corpo ecclesiale, ci rende capaci di essere aperti per accogliere la sua azione che è sempre novità di vita. Egli ci conduce alla verità tutta intera per l’azione dello Spirito Santo il quale ci dona l’apertura, sempre dischiusa e tesa, verso il compimento.

Elementi di antropologia e la visione cristiana del pellegrinaggio

Elementi di antropologia e la visione cristiana del pellegrinaggio

Il pellegrinaggio rivela, o dovrebbe rivelare, in modo acuto e vivo il carattere finito e precario dell’esistenza umana. L’uomo è come un canto aperto all’infinito, ma sempre canto limitato circoscritto finito, aperto proprio perché chiuso entro un pentagramma. Pertanto egli è per essenza pellegrino e itinerante, all’incirca straniero a sé stesso e in esilio nella storia sua sede attuale di esistenza; e perciò chiamato o meglio provocato a un costante e progressivo esodo da sé desideroso di riacquistare la vera esistenza; indotto all’impegno di un doloroso «continuo divenire» per poter in qualche modo «esistenzialmente essere persona». I pensatori medievali parlavano di «ens ab alio et ad alium»: di un essere che non ha in sé la propria consistenza, sospeso (più che sul nulla) sulla forza di un altro essere, tutto proteso a questo. Anche in epoca moderna quasi tutti i filosofi sottolineano la contingenza umana: l’uomo è sospeso sul nulla (più che non su Dio), resta vuoto, vive «di morte e per la morte»[9]; essi teorizzano e raramente esprimono vitalmente tali loro elucubrazioni. I veri poveri, invece, vivono in piano la realtà miserabile della contingenza e della provvisorietà di cui parlano i sapienti. La tradizione cristiana a partire dalla Sacra Scrittura nutre la consapevolezza della provvisorietà dell’uomo il quale viene da Dio e trova la sua vera collocazione in Lui. Pertanto con il pellegrinaggio il cristiano esercita simbolicamente, ma sempre in modo intensamente viva e concreta, la confessione della sua provvisorietà e povertà costitutiva del suo essere; Egli, l’uomo credente è cosciente che si realizza con l’Altro. Proprio per questo pellegrinando, nel suo «agire simbolico», egli va più in là del semplice parlare della propria finitezza e persino facendo esperienza del pellegrinare, di fatto, egli sperimenta la finitudine ed esserne dentro quasi inconsapevolmente della stessa. Il «simbolo» attinge in qualche modo a tutta la ricchezza della realtà mostrata dal «segno». Tra due cose o momenti distanti (da una parte: imperfezione, potenzialità, desiderio e aspirazione…; dall’altra: stadio perfetto, meta finale, possesso dei beni desiderati…) il «simbolo» consente una sorta di anticipazione intermedia: mentre fa rimanere nella condizione della povertà – provvisorietà tra il già dell’esistenza e non ancora – d’altro canto dona anche la possibilità di raggiungere e gustare in qualche modo (ancora nascosto e velato, ma comunque reale) il bene futuro e finale. Se la filosofia non può garantire questa anticipazione, essa può solo sognarlo e acuirne il desiderio, mentre la fede assicura che l’uomo nella relazione col suo creatore divino diviene capace di essere, di vita, di verità, di perfezione, di felicità e non solo approderà al possesso – certamente come dono più che per conquista – ma si realizzerà in una sorte di relazione piena col suo creatore, perché egli più che possedere sarà posseduto dall’Essere e in Lui realizzato in pienezza. Tutto questo già potrà realizzarsi nella storia se aperti alla promessa che è certezza di Speranza o meglio una Speranza che è certezza, anzi la Speranza è una persona viva alla quale l’uomo è chiamato a rispondere. La fede cristiana assicura che l’uomo già ora vive in un «tempo che è gravido di eternità» – siamo entrati nella «pienezza dei tempi», in un «tempo che ha già raggiunto il suo compimento» – con la Pasqua a motivo di Cristo, l’uomo nuovo. Gli uomini non vivono solo tra storia ed eternità, ma essi vivono nell’insieme dell’una e dell’altra, la storia e l’eternità, il suo divenire è già ricco di essere. Ora se questo è l’uomo, anche la fede non può che risultare peregrinante. Si parla spesso di itinerari di fede e appunto per questo si adita Maria la quale si mise in viaggio diverse volte da Nazareth a Chorazin per incontrare la cugina Elisabetta, da Nazareth a Betlemme, da Betlemme in Egitto, dall’Egitto fece ritorno a Nazareth e infine dalla sua Casa al Calvario e dal Calvario al Cenacolo e dal Cenacolo divenne la risorta, dopo il Cristo e fu introdotta nella patria celeste, la SS. Trinità. Ella è il modello e tipo della Chiesa e di ogni discepolo, Ella è infatti la credente per eccellenza, che esce da sé per seguire il Figlio stesso e nel Figlio ritrovare ogni uomo per realizzare il suo essere madre e padre. In altri termini si tratta di vivere una vita fuori di sé che permette di essere persone. La persona si realizza nell’uscire da sé e vivere per l’Altro, per ogni altro. Come affermava il teologo K. Hemmerle bisogna avere la chiave per entrare attraverso la porta che è Gesù, come dicevamo nell’articolo precedente, la chiave è Lui, Gesù con la sua Pasqua. A tal proposito il teologo Hemmerle affermava: ‟ vorrei che ognuno di noi avesse quattro chiavi. […] Una chiave per la porta che dà verso l’interno: il Signore ci è più intimo del più profondo dell’anima nostra. Da lì egli entra nella casa della nostra vita. Una chiave per la porta di comunicazione che è stata murata, ricoperta con l’intonaco, quella che dà su ciò che ci sta’ accanto: in coloro che ci sono più prossimi, che sono anche coloro che più ci sono estranei, il Signore bussa alla nostra porta. Una chiave per la porta principale, il portale: su quella soglia (c’è) Gesù ˮ [10]. L’evangelista Giovanni dice non solo che Gesù è la porta, ma solo attraverso di Lui può entrare e uscire: Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo[11]. Egli è la Porta ed è anche la Chiave che apre e chiude[12]. In altri termini il pellegrino non solo è chiamato ad attraversare la porta che è Gesù per sé stesso, ma è chiamato ad uscire per vivere il pellegrinaggio verso l’altro e farsi dono come Gesù in Lui troverà pascolo. L’io è chiamato ad incontrare il tu che è Dio Amore e il tu che è ogni altro. Il teologo Guardini commenta il vangelo di Matteo, nel quale si afferma che in fondo l’incontro tra io e tu è l’incontro chiave dell’esistenza. Il passo evangelico di Mt 16,25 ha il suo punto di riferimento, in cui si dice che chi si tiene stretto il proprio Sé lo perderà, mentre chi lo sacrifica, lo ritroverà in pienezza: «L’uomo non sussiste in sé stesso, da sé stesso, per sé stesso, ma ‟in direzione di”, nell’arrischiarsi verso l’altro da sé. L’uomo è sé stesso e lo diventa sempre più in quanto rischia di non essere sé stesso […]; volendo esprimersi con il linguaggio quotidiano, possiamo dire: l’uomo diventa sé stesso nella misura in cui abbandona sé stesso, non però nella forma della leggerezza, del vuoto d’esistenza, ma in direzione di qualcosa che giustifica il rischio di sacrificare sé stessi»[13]. Senza questo distacco ed abbandono di sé, senza il pellegrinare da sé all’altro non può aprirsi la via e non può avvenire l’ingresso convinto nella dedizione salvifica vera; l’uscire da sé è vitale altrimenti l’Io rimarrà abbarbicato a sé stesso, si sarà certo tenuta stretta la sua anima, ma si sarà smarrito nell’impossibilità dell’incontro con il Tu.

Dalla dimensione soggettiva alla dinamica e dimensione comunionale: Chiesa pellegrinante

Dalla dimensione soggettiva alla dinamica e dimensione comunionale: Chiesa pellegrinante

L’uomo, secondo la fede cristiana, non è solo «singolo» e «individuo» lasciato in balia di sé stesso. Esso è chiamato a vivere in relazione. La sua perfezione sta’ nella comunione, e perciò nella comunità: per questo egli ha bisogno della comunicazione più del pane, della relazione più della sua stessa vita. E il vertice di tale ‟comunione-comunitàˮ sta’ nell’unità di tutti gli uomini in Cristo, così da formare un unico corpo, quasi un unico soggetto[14]. La visione finale dell’Apocalisse propone come meta ultima e sintetica la Città celeste[15]. Ogni singolo uomo non è soltanto essenzialmente aperto e in cammino verso l’alto anzi verso l’Altro per eccellenza, verso Dio; ma tende costitutivamente anche verso tutti gli altri in orizzontale, e trova riposo solo quando, pur senza annullare sé stesso, ma donandosi, diventa «uno in tutti e con tutti»[16]: pellegrino che cerca la solidarietà con i fratelli, esule verso una patria e una casa comune nella quale trovare ospitalità piena e godere di una familiarità universale. La sfida che Papa Francesco lancia alla Chiesa oggi, con il sinodo e anche con l’indizione dell’Anno Santo, perché gli brucia nel cuore e nella mente da Dio, è di rompere gli indugi e perseguire nel cammino esodale che la Chiesa è chiamata a vivere. Del resto, basta rileggere l’Ecclesiam suam di Papa S. Paolo VI per sentir bruciare questa stessa urgenza, oppure riprendere l’altro invito «duc in altum» prendete il largo di S. Giovanni Paolo II all’alba del terzo millennio. Tutto, in qualche modo, è virtualmente racchiuso nella nitida, stringata e abissale descrizione del mistero della Chiesa che troviamo nell’incipit della Lumen gentium: «la chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano, […] (ella) intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la sua natura e la sua missione universale. Le condizioni del nostro tempo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente uniti da vari vincoli sociali, […] possano anche conseguire una piena unità in Cristo»[17]. In altri termini la Chiesa non è un’associazione di persone che professano una stessa ideologia, né una corporazione di persone che, condividendo gli stessi interessi, si sforzano di diffondere una certa visione del mondo. La Chiesa è Unità in cui gli opposti sono riconciliati in quell’unico centro che è il Cristo. Il Concilio, in realtà, invita a guardare alla missione della Chiesa con l’occhio di Gesù, al fine di conformare sé stessa, la Chiesa, appunto, alla forma di Gesù. Guardare alla Chiesa nell’ottica dell’avvento del Regno di Dio quale lievito e sale che rendono presente nella storia ormai planetaria dell’umanità la sorgente zampillante della vita che non muore, la vita che solo da Dio scaturisce e solo in Dio si compie. La Chiesa è unità, in cui si fa’ in auguralmente presente e visibile all’unità dell’umanità. La Chiesa è unità che preconizza e anticipa l’unità definitiva a cui tutta la storia dell’umanità tende. Il pellegrinaggio disegna il sogno di questa comunità in viaggio, di persone che si stringono per camminare insieme.

Conclusione

Conclusione

Ora a modo di conclusione possiamo asserire che la vita cristiana anela alla patria del cielo senza sradicarci del tutto dalla terra, sì, perché siamo in una dinamica esistenziale esodale e nel rimanere in Lui Gesù che ci fa’ capaci di vivere nel già e non ancora. Infine la fede cristiana non strappa fuori dalle coordinate di spazio e di tempo, anzi le esalta al massimo; più che confini che permettono di ritagliare spazi di protezione e di difesa dagli altri, muri di chiusura egoistica contro eventuali pericoli di invasione da parte di esterni, diventano porte e finestre che aprono verso l’altro, ogni altro. Anzi disegnano orizzonti illuminati che sollecitano ad accogliere l’ingresso di ogni possibile dono e a trasmettere e comunicare, in universale a tutti i fratelli, il dono maturato dentro il proprio vivaio. L’intimità vera, la dilatazione dell’interiorità ci fa uscire dalla nostra piccola interiorità e la dilata fino all’altro sino a generare la socialità vera che è trasformante della solidarietà e addirittura si nutre di essa, e viceversa. Il comandamento dell’amore – amatevi come io ho amato voi – si attualizza in una sorta di amore reciproco e reciprocante. Anche questa dinamica di reciprocità aperta è chiaramente espressa da Gesù nel momento in cui domanda ai suoi, in restituzione all’agape da lui ricevuta, non di restituirgli la vita, ma di donarla l’uno per l’altro. Il lemma reciprocità ricorre spesso nei pronunciamenti magisteriali di papa Francesco, o nei suoi scritti di vario genere. E numerosi sono anche i sinonimi, le perifrasi e le metafore che ne enfatizzano le diverse semantiche. L’insistenza della terminologia che esprime e declina la reciprocità nell’insegnamento del papa, produce una serie di conseguenze teologiche, dando adito al ripensamento – in prospettiva sistematica, ma anche pastorale e spirituale – di alcuni temi importanti, come l’ontologia agapico-trinitaria, la fraternità ecclesiale, l’amore coniugale e la vita familiare, il dialogo interreligioso ed ecumenico, nonché una visione cristiana del mondo ricompresa nei termini di quella che papa Bergoglio chiama «ecologia integrale». La lezione sulla reciprocità, in questo articolato orizzonte, può far maturare l’attitudine pro-esistenziale – che dev’essere sostenuta anche da lucida consapevolezza teologica – a porsi dentro l’altro e a portarsi, in una accoglienza cristica, l’altro dentro, per essere dono[18]. Ora, si fa dono della vita se si esce da sé e si va incontro all’altro e si accoglie in una sorte di vuoto accogliente, inoltre se questo accade per entrambi avvenendo la medesima intensione avviene una reciprocità piena. La reciprocità come molalità attuativa della donazione, dunque, non consiste nel dare per ricevere (da parte del donatore) o nell’accogliere per restituire (da parte del donatario); non implica nemmeno equivalenza o anche soltanto una proporzione tra i doni scambiati: si tratta, invece, di una reciprocità asimmetrica, ma si tratta di una relazione che si attua non solo nella dia-logica, ma anche nell’apertura all’altro e in tale apertura, senza aspettarsi nulla nasce, come fecondità della gratuità originaria, una visione altra che rende nuova la visione della realtà sino a trasformarla dal di dentro. Evidentemente questa realtà trasformante è lo Spirito Santo; Egli ciò l’ho compie, egli infatti è l’eterno Dono tra il Padre e il Figlio, è l’amore che negli uomini agisce se si assume la stessa grammatica. Essendo lo Spirito da sempre il dono in persona, il darsi a coloro che sono «extra Deum» fa parte dell’essere stesso della vita trinitaria. Il fatto che lo Spirito sia la ridondanza dell’amore tra Padre e Figlio si può cogliere anche nella dinamica interpersonale umana, in cui lo «Pneuma» rende capace, la singola persona, di amare e uscire da sé e darsi con quell’amore che ha ricevuto a sua volta: così che ognuno risponde all’amore divino amando a sua volta quei terzi – fratelli e sorelle – che gli passano accanto. Si tratta di quella dinamica di relazione umana in cui fluisce la vita trinitaria, sino a permettere che il cielo scenda sulla terra permettendo al Creatore la «trinitizzazione» delle creature[19]; egli, nel Figlio Risorto, che abita la relazione, tutto rende nuovo, attua la fraternità che è anticipo della città celeste e già rende visibile i cieli nuovi e la terra nuova di cui parla l’Apocalisse. Lo spazio e il tempo, la geografa e la storia, i luoghi e i giorni chiedono di diventare occasioni di crescita e maturazione, appuntamenti di salvezza; ovviamente nella misura in cui sarà Dio sesso ad assumerli e ad accoglierli per questa funzione di incontro con Lui. Di fatto la Bibbia dà testimonianza di tale predilezione di Dio per questo tipo di contatti salvifici, che sembrano predisporre al massimo di intimità o interiorità attraverso quel massimo di spessore esterno fatto di spazio-tempo che si dà in certi «eventi» puntuali, apparentemente segmentati e circoscritti dentro limiti, ma densi di grazia come è il Giubileo. Ovviamente molti sono gli aspetti da meditare che contiene il pellegrinaggio e vari aspetti già l’abbiamo meditati e questi sono: l’Antropologia Teologica, in alcuni accenni, la Cristologia, che andrebbe ripresa, e l’Ecclesiologia. Il pellegrinaggio cristiano, infatti, coinvolge l’uomo, la sua vita, e fa appello a Cristo quale modello e principio sovrano, e alla Chiesa quale contesto vitale. Se il pellegrinaggio riesce ad esprimere i tre suddetti valori – intensità dell’agire simbolico quanto all’intreccio di storia ed eternità; quanto alla maturazione della solidarietà e del vivere insieme, da soggetto umano unitario; e quanto alla valorizzazione dello spazio e del tempo quale offerta e occasione di incontro salvifico con Dio -, esso può diventare espressione altissima di umanità e suo esercizio eminente nella fede.

[1] Francesco, Esortazione apostolica. Evangelii Gaudium, n° 21

[1] Francesco, Esortazione apostolica. Evangelii Gaudium, n° 21

[2] Id., n° 25

[3] Id, Bolla di indizione del Giubileo 2025. ‟Spes non confunditˮ, n° 5.

[4] Ravasi G., Il significato del Giubileo: L’anno santo dalla Bibbia ai nostri giorni, EDB, Bologna 2015.

[5] Aa. Vv. Pellegrinaggi, Electra Milano, 2011.

[6] Spidlík T., Anima del pellegrino, Gribaudi Milano, 2005.

[7]Caselli G., I cammini dei pellegrini. Narrazione, storia, antropologia del pellegrinaggio, Editore Andrea Pacilli, Manfredonia (FG),2018.

[8]Homo viator: Il pellegrino è un lemma che deriva dal latino e significa colui che va “per agro”: peregrino”, ossia attraverso i campi è chiamato ad attraversare i confini e guardare oltre. Inoltre, secondo altri studiosi, pellegrino deriva da “peragrare” ossia “investigare” oltre che “viaggiare”. Il lemma contiene quindi il desiderio dell’oltre cioè di colui che è straniero e si rende attore di un cammino verso una meta.

[9] Cf., Lo Conte M. e Ivaldo M. (a Cura), Esistenza e morte. Heidegger e Sartre, La Scuola di Pitagora, Palazzo Serra di Cassano – Napoli 2019.

[10] Hemmerle K., Dio si è fatto Bambino, Città nuova, Roma 19953 p.8.

[11] Gv, 10, 9.

[12] La Chiesa nella novena di Natale recita l’antifona: O Chiave di Davide, o scettro della casa d’Israele: quando tu apri, nessuno può chiudere; quando tu chiudi, nessuno può aprire: vieni a liberare dal carcere il prigioniero, immerso nelle tenebre e nell’ombra di morte. Il testo è intessuto di reminiscenze bibliche, provenienti dal profeta Isaia (22, 20-22; 42, 7) a sua volta citato da san Giovanni nell’Apocalisse (3, 7).

[13] Gurdini R., Etica. Lezioni all’Università di Monaco (1950-1962), Morcelliana, Brescia 2021, p.256.

[14] Cf. Gal 3,28 L’apostolo dice siate uno, anzi proprio perché usa il maschile si può intendere siate una sola persona: éis, maschile in greco.

[15] Cf., Ap. 21, 1-4.

[16] Cf., Gv17,21

[17] Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n° 1

[18] Cf. Naro M., La reciprocità, San Paolo, Roma 2018, pp. 37- 64.

[19] Il lemma trinitizzazione, squisitamente usato da vari teologi ormai dentro il lessico della riflessione dell’Ontologia Trinitaria, definisce e assicura a tale lemma la provenienza cristica, che trova la scaturigine nell’evento pasquale, e la qualità di dono preveniente dalla Trinità stessa in virtù dell’incarnazione del Figlio e della di lui morte e risurrezione. Intende però sottolineare con altrettanta forza la non allusività di quanta il lemma afferma: i legami intersoggettivi, allorché accolgono e si lasciano liberamente determinare dalla forma dell’agape trinitaria, sono, per grazia, realmente trinitizzati, e cioè sono reale esperienza, cristologicamente mediata e pneumatologicamente donata, della partecipazione alla vita stessa di Dio. Cf., Mazzer S., «Li amo sino alla fine». Il Nulla e il tutto dell’amore tra filosofia, mistica e teologia, Città Nuova, Roma 2014, pp. 800 -802.